体育館の床は、毎日何十人、何百人もの人が走り、跳び、止まり、ぶつかる場所です。

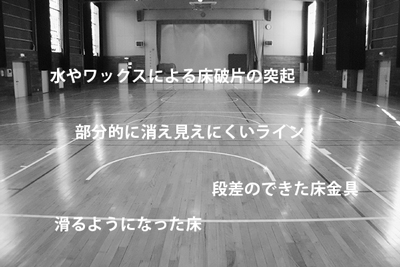

見た目には小さな光沢の低下やラインの薄れでも、実際には滑り性能の変化や表面の劣化が進んでいて、利用者の転倒・怪我のリスクを高めています。

そんな不安を感じながらも「まだ使える」と先延ばしにしてしまうと、やがて全面的な改修が必要になります。

研磨は、表面に積もった古い塗膜や摩耗を段階的に取り除き、床を再生し、安全性と美観、競技性能を取り戻すための核心的なメンテナンスです。

費用は一律ではなく、床材の種類、劣化の進行度、面積、既存塗膜の剥離の必要性、再塗装に使う塗料の種別、現地調査や交通、滑り止め加工の有無などによって変わります。

最適な判断をするには現場を見ての診断が不可欠です。

劣化のサインと放置のリスク

光沢が落ちてラインがかすれる段階は、まだ大事に至っていないように見えて実は初期の劣化サインです。

早期に塗膜の摩耗や素材露出を見抜き、研磨+再塗装で手を入れれば大規模な全面張り替えを避けられます。

一方で、素地が露出し、深い傷や割れが広がってしまうと滑り抵抗が適正でなくなり怪我につながるだけでなく、床材自体の交換サイクルを前倒しすることになるでしょう。

定期的な状態チェックと、必要なタイミングでの研磨は施設の安全性・信頼性を守る最短経路なのです。

費用を決める主要因

研磨費用の見積もりを左右する代表的な要素は以下のとおりです。

床の素材(無垢、複合、体育館専用のウレタン仕上げなど)、現在の塗膜の厚み・剥がれ具合、床全体の面積、古い塗膜やテープの剥離・下地処理の必要性、再塗装に使う塗料(1液形ウレタンか2液形水性ウレタンか)、現場までの移動(交通費)、事前調査の有無、そして滑り止めやコートラインの再描画といった付帯作業。

たとえば、剥離と下地処理を伴うと手間が増え、1㎡あたりの単価も上がります。

どこまでを含むかを明確にした複数の業者比較が、あとで「想定外だった」を防ぐことに繋がります。

床材の種類ごとの研磨可否と費用感

床材の性質によって研磨の可否や再生の効果が大きく異なります。

ここを誤ると、見た目をよくしようとして表面を削りすぎて取り返しのつかないダメージを与えたり、研磨がそもそも不可能な床材に手を入れて効果が出なかったりします。

以下に代表的な種類とそれぞれの扱い方・費用の目安を整理します。

無垢フローリングの研磨と再生

無垢フローリングは表面を削って研磨し、傷や汚れを取り除いた後に仕上げ材(ウレタン塗装や浸透系オイルなど)を塗り直すことで、新品に近い感触と外観を取り戻せます。

研磨後の塗装の選び方次第で耐久性や手入れのしやすさが変わるため、仕上げ材の種類も費用の決め手となります。

無垢では浸透系塗装とコーティング系での差があり、前者は木の風合いを残せるが手入れが必要、後者は保護性能が高いが質感の違いがあります。

無垢の研磨は、細かな番手選びと段階を踏んだ作業が必要で、施工実績と説明力のある業者に任せると失敗が減るでしょう。

複合フローリング・突板・シートの制約

複合フローリングや突板、シート系床材は表面が薄いため、何度も研磨して削ると基材が出て使えなくなることがあります。

つまり「研磨できない場合がある」ので、研磨で再生する前に現在の構造を確認し、可能なら表面のクリーニングやトップコートの補充的なメンテナンスで延命を図るのが現実的です。

無理に強く削ると張替えしか選択肢がなくなってしまいます。

体育館専用床材(ウレタン塗装仕上げ)の再塗装と費用比較

体育館用の床は最初からウレタン塗装やUV硬化塗装などの保護層があり、スポーツ用途に耐えるグリップと耐摩耗性を持たせています。これを研磨で一度表面を整えた後、再塗装をして性能を回復させるのが一般的な流れです。

ウレタン層は使用頻度にもよるが3~5年ごとにメンテナンス(再塗装・リコート)を入れておくことで、長期にわたりコンディションを維持できます。これを怠ると滑り性能が低下し、怪我につながる恐れもあります。

液形ウレタンと2液形水性ウレタンの違いと費用目安

次の表は、体育館のウレタン再塗装(研磨+下地処理含む)でよく使われる種類と費用感、および特徴の比較です。

| 項目 | 1液形ウレタン(例:油性) | 2液形水性ウレタン |

|---|---|---|

| 価格目安(再塗装込み) | 3,080円/㎡〜(3層仕上げなど、下地調整含む) | 3,520円/㎡〜(3層仕上げ) |

| 硬化時間 | 比較的短めだが、層ごとに乾燥待ちが必要 | 早く乾き、工程短縮が可能な場合もある |

| 臭気・揮発性 | 種類によっては溶剤臭がある | 臭気は少なく室内向きの施工がしやすい |

| 耐久性 | 実績があるが、使用条件でやや変動 | 長期的に安定した耐傷性が期待される |

| 補修のしやすさ | 重ね塗りで追従可能 | 接着設計によって若干専門性が必要な場合あり |

選択肢は施設の使用スケジュール(短期間で再開したいか)、予算、求める耐久性や仕上がり感に合わせて判断すべきで、専門業者に現場の状況を伝えて比較説明してもらうと失敗が減ります。

施工の流れと安全な段取り

研磨から再塗装、仕上げまでの作業は手順を間違えると効果が薄れ、早期に再劣化したり、逆に不具合(塗膜の剥がれ、ムラ、火災リスク)を抱え込むことに。

ここでは順を追って、現場で何をされるのか、依頼者として何を確認すべきかを伝えます。

研磨の段階(粗研磨、中研磨、仕上げ研磨)

まず古い塗膜や表面の凸凹を段階的に削り取ります。専用のドラムサンダーやベルトサンダーを使い、粗い番手で大まかな摩耗を削り、中間で均一化、最後に細かい番手で滑らかに仕上げていきます。

ここを適切に踏んでおかないと再塗装後にムラや早期の剥がれが出ます。

広い体育館では自走式の大型研磨機を使い、効率よく均一な仕上がりを担保するのがポイントで、集塵機で粉じんを同時に吸引しながら進めます。

下地処理・剥離・除塵と研磨粉の安全管理

古いワックスや塗膜の剥離、コートライン残材の除去といった下地処理を施した上で、研磨粉の回収と管理が続きます。

木材粉やウレタン粉じんは乾燥したまま放置すると自然発火する恐れや、密閉空間では粉じん爆発のリスクがあり、回収後は水で湿らせて不燃性容器に入れ屋外保管するなどの手順が必要です。

産業現場での粉じん火災・爆発の事例からも、堆積防止・湿潤化・分別保管・教育といった手順が再発防止の基礎とされています。

施工業者がこの管理フローを説明できるかは信頼性の一つのバロメーターになります。

再塗装・仕上げと最終チェック

研磨が終われば、再塗装に進む。塗料の選択、層ごとの塗布、乾燥タイミングを見極めながら保護層を形成していきます。

必要ならポリッシャーで表面を磨き、コートラインやロゴを再描画し、視認性と美観を復元します。

最後に乾燥後の全体チェックを行い、不具合があれば手直しを入れます。ここで報告書やメンテナンスのアドバイスをもらえると、次の周期管理がスムーズになります。

研磨と再塗装の費用の目安(事例として使えるスケール感)

実際の見積もりは現場調査後に提示されるが、イメージを持ってもらうためのよくある目安を紹介します。

たとえば、10畳程度(約16.5㎡)の小さなスペースなら12万円~18万円、40畳(約66㎡)程度のホールで40万円~55万円、600㎡規模の体育館では250万円~350万円という規模感の事例が業界では相談されることが多いです(実際は劣化状況・剥離やライン処理などの条件によって上下する)。

これらはあくまで比較材料であり、正式な料金は必ず現地での床の状態確認と見積もりで確定させるべきです。

業者選びのポイントと依頼前の準備

「誰に頼むか」が仕上がりと長期コストを大きく左右します。

確認すべき項目と質問の例

依頼前に自施設で整理しておきたいのは、現状の劣化の度合い(どこまで素地が見えているか、ラインの状態)、過去のメンテナンス履歴、希望する使用再開時期、予算感、再塗装で何を重視するか(見た目/滑り性能/耐久性)、そして安全管理体制です。

業者には具体的に「どの塗料を使うのか」「研磨粉の処理をどうするのか」「施工後のチェックと保証はどうなっているのか」「日常メンテナンスの指導はあるか」を質問し、書面や口頭で明快に説明できるかを比べましょう。

複数の見積もりと比較のコツ

見積もりの比較では単価だけでなく、含まれる工程(下地処理の範囲、ライン再描画、廃材処理の方法、乾燥待ちの時間)、使用する塗料の種類、保証内容、施工スケジュール、アフターフォローまで含めて総合的に比較します。

曖昧な点は書面で明文化を求め、どちらが「自分たちの施設の未来を一緒に考えてくれるか」を基準に選ぶと後悔が減るでしょう。

DIYでの研磨はどこまで可能か、限界とリスク

小規模な補修や雰囲気を整える程度なら、研磨機レンタルや手研ぎで自分たちでもある程度の効果を出せます。

しかし、広い体育館フロア全体を均一に仕上げるのは極めて難しく、道具の選び方、番手の順序、下地のチェック、粉じんの安全処理、再塗装の技術が伴わないと見た目はよくても早期に再劣化したり、安全性の損なわれた床になります。

専門業者は時間・仕上がり・安全性をセットで提供します。どうしても自前でやるなら、まずは一部で試験施工を行い、仕上げ材や必要な番手を具体的に確認してから全体に広げるべきです。

施工後の維持と再発を防ぐためのコツ

再塗装が終わった後も、重い器具の置き方、湿気の管理、日々の乾いた清掃、滑り性能の低下を見逃さない観察が必要です。

性能が落ちてきたら、トップコート補充や非滑り性能調整(NONSLIP処理)を適宜入れることで全面研磨のタイミングを大きく遅らせることができます。

床を「使い切る」ためには、施工と現場運用が連動して初めて価値が続くのです。

よくある質問と答え

全面研磨と部分メンテナンスのどちらを選ぶべきか

見た目上の小さな摩耗や光沢低下であれば、トップコート補充や部分的なメンテナンス処理を入れることで済むことが多いです。

しかし素地の露出が広がっていたり、ラインが消えかけていたり、床材自体の傷が目立つ場合は全面研磨+再塗装が長期的な安心につながります。

定期診断で状態を把握することが判断の分かれ目です。

再塗装のタイミングは?

ウレタン系の床は利用頻度にもよりますが、3~5年ごとにリコートや再塗装を入れてコンディションを保つのが目安。これを守ることで、大規模な改修を避け、床材の寿命(おおよそ20年程度の交換目安とされる)を最大化できるでしょう。

研磨粉の処理はなぜそこまで厳格にする必要があるのか

乾燥した粉じんは密閉や堆積によって熱を持ち、自然発火に至ることがあります。

また、一定の条件下では粉じん爆発という大規模な火災災害に発展する事例も多数報告されています。

したがって、回収した粉じんを湿潤化し、不燃性の容器で保管し、教育された手順で処理することは現場の基本中の基本であり、これを怠ると人命・施設を丸ごと危険にさらすことになります。

まとめ

体育館のフローリングは単なる床ではなく、競技者の安全と施設の信用を支える土台です。

適切なタイミングでの研磨と再塗装、そしてその後の運用を一体で考えないと、表面的にきれいでもすぐに劣化し、次の大きな出費を招くことになります。

「まだ大丈夫」ではなく、「今手を入れれば何年も安心して使える」選択をしてほしいと思います。

弊社は現場を自分のことのように見て、材料・手順・安全管理を明確にし、あなたの体育館にとって最もコスト効率が高く、利用者に安心を届けられる工程を設計します。

施工後も定期メンテナンスのアドバイスとフォローを行い、単発ではない長期的なパートナーとして伴走します。

今この瞬間、床に違和感を感じているなら、早めに連絡をいただき、現場を一緒に見て最適な計画を立てましょう。